¿Quién no sabe al menos un tango de memoria? “Por una cabeza”, “Sur”, “Mi Buenos Aires querido”… Hay canciones que todos conocemos y forman parte del imaginario colectivo argentino. Muchas de ellas vienen de allá lejos, de los comienzos de una identidad cruzada, mixta. Esta música es parte de nuestros orígenes y su evolución es también la evolución de nuestra historia. Razones más que valederas para que en septiembre del 2009 la Unesco declarara al tango rioplatense Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Mediante esta decisión, Argentina y Uruguay se comprometen a poner en práctica la salvaguardia del bien galardonado. Se entiende por salvaguardia a las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial: identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, transmisión (a través de la enseñanza formal o no formal) y la revitalización de este patrimonio en sus diferentes aspectos.

El proceso de elaboración de la candidatura se desarrolló con la presencia y participación activa de diversas instituciones, academias, milongas, centros culturales, artistas y personalidades relacionadas con el tango, tanto de Argentina como de Uruguay. Se realizaron encuentros, seminarios y entrevistas dirigidas a informar e interesar a los participantes de la importancia de esta presentación.

Su proclamación como Patrimonio de la Humanidad es un reconocimiento y un compromiso para seguir estimulando la producción y fomentando su difusión alrededor del mundo.

Criterios indispensables

El tango se originó en las clases trabajadoras de Montevideo y Buenos Aires a principios del siglo XX. Con su baile sensual de roce de piernas y ochos en el suelo, pronto se convirtió en sinónimo de pasión latina a nivel global.

No obstante, para las capitales del Río de la Plata el tango está arraigado en su baile tradicional, en su poesía y sus canciones.

En esta región forma parte de esa historia de descendientes de esclavos e inmigrantes europeos que se asentaron a orillas de un río que sirve de frontera natural entre Uruguay y Argentina. Significa una tradición que se mantiene viva por jóvenes, adultos y ancianos que llenan las milongas o salones de baile.

“Entre esta mezcla de inmigrantes europeos, descendientes de esclavos y criollos surgió un amplia gama de costumbres, creencias y rituales que se transformó en un distintivo cultural de identidad”, publicó la Unesco en su página de internet.

Para la organización, el tango reúne cinco criterios indispensables para que sea de interés global. Es distinto, original, las comunidades rioplatenses lo sienten como propio, enriquece el acerbo cultural y existe un plan conjunto de preservación.

Orígenes

Los orígenes del género se remontan a finales del siglo XIX, en la cuenca del Río de la Plata. Era un ritmo bailado con los sensuales ademanes que conocemos, bajo la mirada crítica de la Iglesia y la gente de alta sociedad.

Originalmente, fue música y danza de las clases populares. Nació así como un lenguaje en común entre nativos criollos, inmigrantes europeos y descendientes de esclavos africanos. No tenían la misma lengua, pero compartían los compases.

La raíz del género es multiétnica y pluricultural. Una mezcla de candombe, milonga, polka y vals, entre otros géneros musicales. Mixtura que se transformó en ese producto tan particular que hoy nos representa en todo el mundo.

El origen invisibilizado

Durante mucho tiempo la presencia africana en nuestra historia ha sido invisibilizada. Hasta el día de hoy no se conoce lo suficiente sobre el legado de quienes llegaron al país como mano de obra esclava.

Lo cierto es que la impronta de los afroargentinos está presente en muchos aspectos de nuestra cultura. Algo tan simbólico como el tango es un ejemplo de esto.

La primera canción del género formalmente creada es, según algunas fuentes oficiales, “El entrerriano”. El autor a quien se atribuye esta obra de 1897 fue el compositor y pianista afroporteño Anselmo Rosendo. El entrerriano sería, así, el tema que dio origen a la llamada “guardia vieja”.

Las etapas

Para explicar la aparición del género y su desarrollo, se lo puede analizar en etapas. Las primeras representan su origen y consolidación, y son: la guardia vieja, la guardia nueva y la época dorada.

La guardia vieja

Durante esta primera etapa los protagonistas del género musical eran originalmente la flauta, el violín y la guitarra. Podemos destacar de esta época a Roberto Firpo y Francisco Canaro.

Firpo fue quien integró al piano dentro de la típica orquesta tanguera. El emblemático tema “La cumparsita”, compuesto por el uruguayo Gerardo Matos Rodríguez, fue estrenado por él.

“Pancho” Canaro, por su parte, fue un compositor, violinista y director de orquesta uruguayo, nacionalizado argentino en 1940. Fue el autor de la famosa canción “Se dice de mí”, popularizada por Tita Merello en 1954.

¿Sabías que en 1999 la misma canción fue reeditada como cortina musical de la novela colombiana “Yo soy Betty, la fea”? Esto reavivó la popularidad del tema y hasta le hizo ganar un Grammy Latino.

La guardia nueva

La “guardia nueva” se caracterizó por sextetos que incluían el bandoneón, el violín, el piano y el contrabajo. Pero lo principal de esta etapa es que comenzaron a popularizarse los cantantes. Por supuesto, Carlos Gardel es la principal figura de este periodo.

En esta época cobra mayor importancia la letra de las canciones. El particular uso del lunfardo parece retratar con precisión y gracia el día a día en la vida de los porteños.

La edad de oro

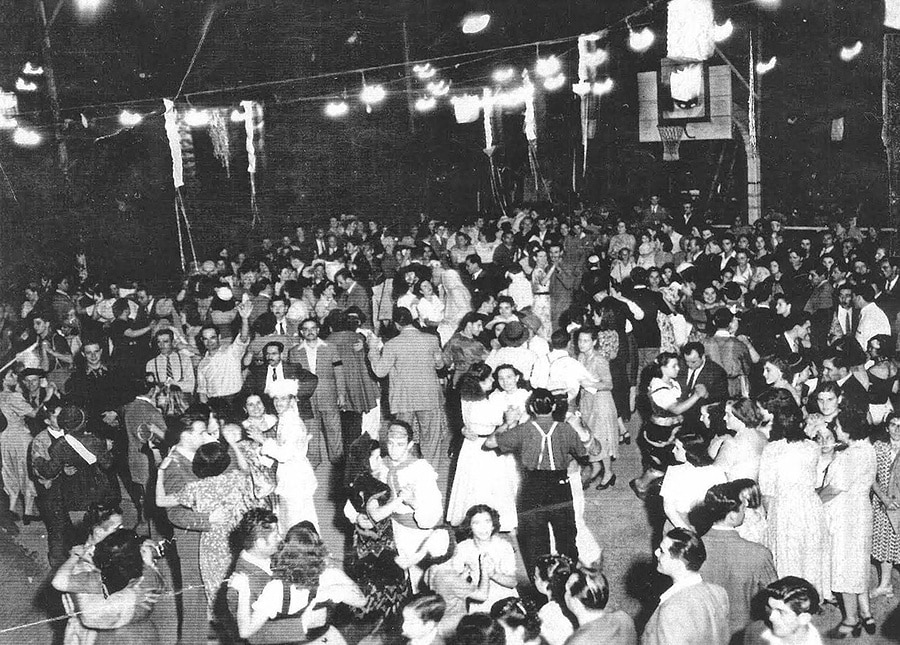

En la década de los cuarenta fue el boom del tango en Buenos Aires. Se popularizó el consumo del género en ámbitos en donde, hasta el momento, no se había escuchado.

Además comenzó a sonar en otros países. Podemos destacar de esa época a figuras como Osvaldo Pugliese, Edmundo Rivero y Roberto Goyeneche.

La radio y el cine se encargaron en esta época de difundirlo. La venta de discos creció y se popularizaron los bailes con orquestas en vivo. En los cafés y confiterías de Buenos Aires sonaba el género y en algunos de ellos también se bailaba. La avenida Corrientes era el núcleo de la movida tanguera.

Y el tango argentino siguió sonando, haciendo honor a la tradición y también transformándose. A partir de los años cincuenta, Astor Piazzolla le dio al género un giro radical. Inventó un estilo vanguardista, con la incorporación de armonías y contratiempos propios del jazz.

Esta corriente tuvo tanto seguidores como detractores. La gran distinción que se dio fue entre “música para escuchar” y “música para bailar”.

Astor Piazzolla

El rol de Piazzolla en la historia de la música es fundamental. Así como Gardel conquistó Europa con su voz y su presencia, Piazzolla lo hizo años más tarde con sus originales arreglos. Su obra puede considerarse universal.

Logró combinar la música del arrabal con el jazz y la música clásica de manera tal que terminó fundando una nueva escuela. Su influencia cruzó todas las fronteras geográficas imaginables y hasta el día de hoy inspira a artistas en todo el mundo.

Es reconocido, entre otros países, en Francia, Italia, Suecia, Finlandia, Alemania y Estados Unidos. Compuso más de tres mil obras. Tan prolífico es su legado, que no existe aún un catálogo completo de sus obras.