Cuando Colón empezó a proponer por las cortes europeas su proyecto de navegar hacia las Indias por Poniente, atravesando el Atlántico, no lo hacía sin base.

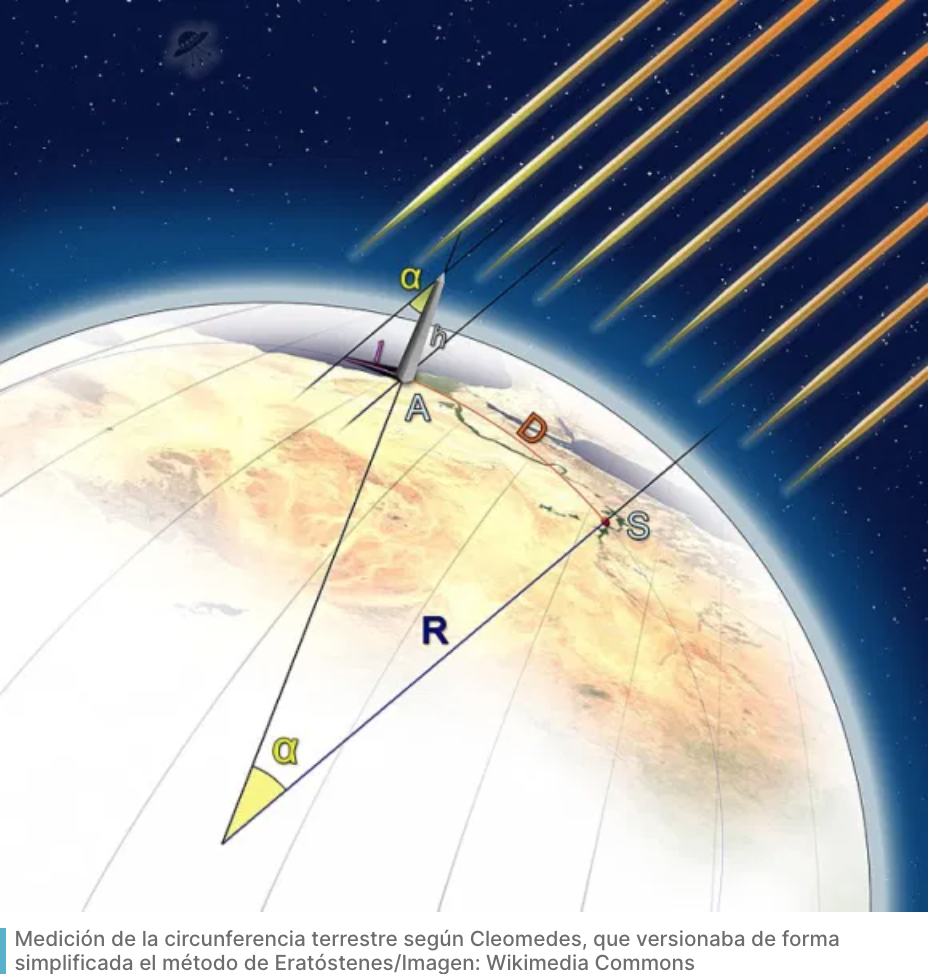

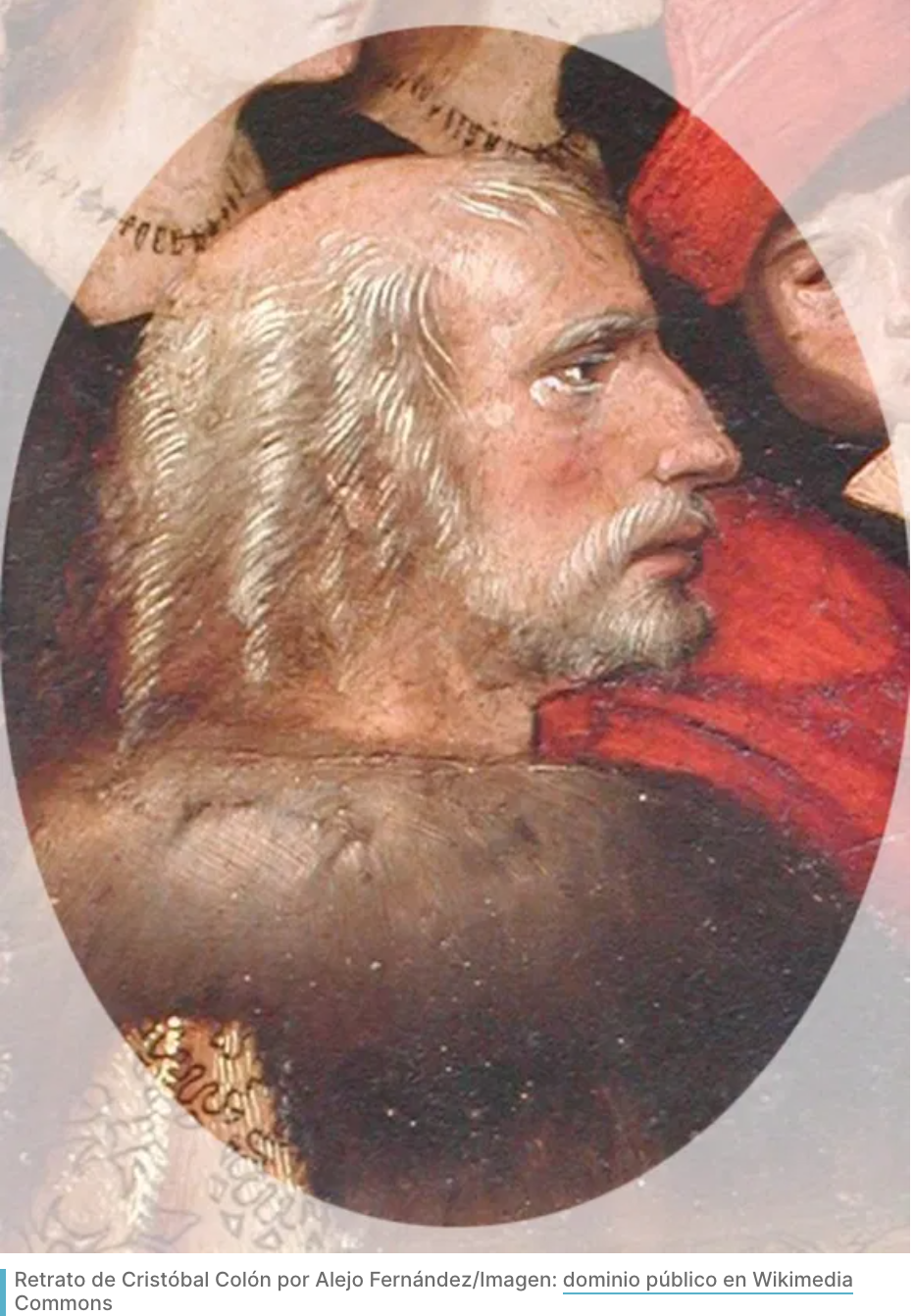

Contra lo que suele creerse popularmente, la redondez de la Tierra era un hecho probado matemáticamente desde tiempos de Eratóstenes y las únicas dudas que había en la comunidad científica al respecto eran sobre la distancia a cubrir por las aguas del océano hasta Asia. Y en eso, el navegante tenía un as en la manga: un mapa donde dicha distancia resultaba asequible. Se lo había proporcionado un florentino llamado Toscanelli.

Paolo dal Pozzo Toscanelli nació en Florencia en el año 1397. Era hijo de un médico y apenas se tiene unos pocos datos sobre su juventud, salvo una discutida biografía decimonónica de Gustavo Uzielli en la que este historiador y geólogo italiano le sitúa en Padua para estudiar en la universidad. En 1424 obtuvo su graduación, que le valdría ganarse el apodo de el Físico, pues aprendió filosofía, medicina y matemáticas.

Fruto de esos conocimientos fueron sus estudios de la órbita de los cometas, incluyendo uno que pasó en 1456 que luego sería bautizado con el nombre del científico inglés Edmund Halley por predecir su regreso para 1789. También cultivó ilustres amistades, entre ellas las del cardenal Nicolás de Cusa (considerado uno de los primeros humanistas, que le dedicó un par de trabajos), Marsilio Ficino (otro filósofo, fundador de la Academia florentina) y Leon Battista Alberti (modelo del sabio renacentista interdisciplinar). La lista se completaba con otros prestigiosos eruditos, caso de Francesco Filelfo, George de Trebizond o el mismo papa Nicolás V.

En ese ramillete de amigos merece una mención aparte Filippo Brunelleschi, arquitecto de Santa Maria del Fiore -la catedral florentina-, con quien colaboró en los cálculos de la espectacular cúpula y hacia 1468 hasta diseñó el gnomon, con cuya sombra se podía calcular el mediodía con medio segundo de error y determinar con gran precisión las alturas del Sol en los solsticios.

Para entonces, Toscanelli había empezado a mostrar un interés especial por la geografía y, más en concreto, la cosmografía y la cartografía, técnicas que en aquel siglo XV empezaban a adoptar formas científicas; no en vano, era el comienzo de la llamada era de los descubrimientos. Se supone que fue Gemistos Pletón quien despertó esa afición en él.

Pletón era un humanista y filósofo bizantino que enseñaba la doctrina platónica en la mencionada Academia de Florencia. Estando en la ciudad transalpina asistió al decimoséptimo concilio ecuménico de la Iglesia Católica, celebrado entre 1431 y 1449 a instancias del papa Martín V para discutir la herejía husita y la posible fusión con la Iglesia Ortodoxa. Conoció a Toscanelli en ese contexto y le habló de un geógrafo griego de la Antigüedad llamado Estrabón, por entonces olvidado y, por tanto, desconocido en Italia.

Eso hizo que empezara a estudiar con detalle también los trabajos y exploraciones de Ptolomeo, Marco Polo, Niccolò Da Conti y otros viajeros. Este último era un mercader natural de Chioggia, donde nació en 1395, que había recorrido el sudeste asiático -se le supone el último europeo en visitar la India antes de Vasco de Gama-, describiendo su experiencia en una obra titulada Viaje a las Indias, un relato trufado de mitos -un poco al estilo del Libro de las maravillas y otros del mismo tipo– pero fundamental entonces para conocer aquel lejano continente.

Fruto de los datos acumulados, Toscanelli concibió la idea de utilizar una ruta que atravesara el Atlántico en dirección oeste para alcanzar las islas de las Especias. Al fin y al cabo, éstas constituían el verdadero interés de buena parte de los viajes de esa época, dadas las dificultades que las rutas caravaneras encontraban a través de territorio musulmán (con su consiguiente repercusión en los precios) y, por ejemplo, ya en el siglo XIII los hermanos genoveses Ugolino y Vandino Vivaldi habían intentado abrir -infructuosamente- una ruta bordeando África, como la que lograría luego Vasco de Gama.

Así se lo planteó en una carta a Fernando Martins, un sacerdote y médico portugués con el que había entablado amistad años atrás, cuando éste pasó por Florencia como integrante de una misión diplomática ante el papa Pío II dirigida por el obispo de Lisboa y duque de Coimbra, y junto al que había formado parte del séquito de Nicolás de Cusa (la relación entre los tres fue tan estrecha que el cardenal nombró albaceas a los otros dos antes de morir).

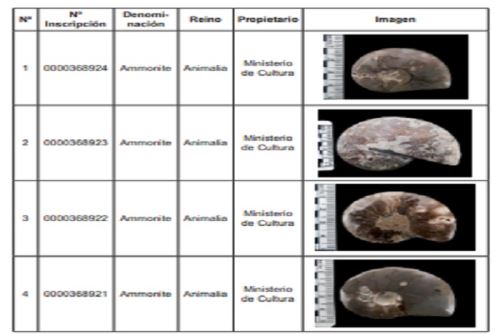

A instancias del mercader florentino Bartolomeo Marchionni, el rey Alfonso V de Portugal había consultado a Martins sobre la posibilidad de navegar a las Indias y éste debió transmitir la pregunta a aquel culto amigo que había hecho en Italia. La respuesta de Toscanelli, datada el 25 de junio de 1474, no sólo planteaba la ruta transatlántica como alternativa a la circunnavegación de África sino que iba acompañada de un mapa.

Ambos documentos se han perdido pero sabemos de su existencia por el propio autor, ya que tiempo después transcribió la carta en otra dirigida a un nuevo interlocutor: Cristóbal Colón. Toscanelli le repite textualmente lo que le dijo a Martins:

«A Cristóbal Colombo, Paulo, físico, salud. Yo veo el magnífico y grande deseo tuyo para haber de pasar adonde nace la especería, y por respuesta de tu carta te envío el treslado de otra carta que ha días yo escribí a un amigo y familiar del Serenísimo Rey de Portugal, antes de las guerras de Castilla, a respuesta de otra que por comisión de Su Alteza me escribió sobre el dicho caso, y te envío otra tal carta de marear, como es la que yo envié, por la cual serás satisfecho de tus demandas; cuyo treslado es el que se sigue: A Fernan Martinez, canónigo de Lisboa, Pauli, físico, salud. Mucho placer hobe de saber la privanza y familiaridad que tienes con vuestro generosísimo y manificentisimo Rey, y bien que otras muchas veces tenga dicho del muy breve camino que hay de aquí a las Indias, adonde nace la especería, por el camino de la mar, más corto que aquel que vosotros haseis para Guinea…»

No todos consideran auténtica esta carta. Hay una versión alternativa que dice que el marino genovés trabajaba en la corte lusa y tuvo acceso a la original por mediación de Lorenzo Berardi, otro comerciante florentino afincado en Lisboa (cuyo hijo Juanoto, establecido en Sevilla, sería uno de los que colaboraron en la financiación del viaje de Colón). El genovés habría copiado subrepticiamente el texto, escrito en latín, en una página en blanco de un libro (hoy conservado en la Biblioteca Colombina de Sevilla) para después abandonar Portugal y dirigirse a Castilla; esas circunstancias hacen que algunos supongan un posible acto de espionaje al servicio de los Reyes Católicos.

Como explicábamos al principio, en el siglo XV se sabía perfectamente que la Tierra era redonda y se creía más pequeña de lo que parecía (Il mondo é poco, se decía en Italia), basándose en autores clásicos como Aristóteles, Séneca o el propio Eratóstenes, quienes pensaban que el Atlántico bañaba también Asia. La duda estaba en si se podía cubrir esa distancia relativamente rápido, antes de quedarse sin provisiones a bordo: el primero opinaba que no; el segundo que sí, contando con vientos favorables. Toscanelli también formaba parte de los optimistas, quizá porque en parte lo deseaba, ya que su familia se había arruinado cuando los otomanos cerraron la ruta especiera terrestre.

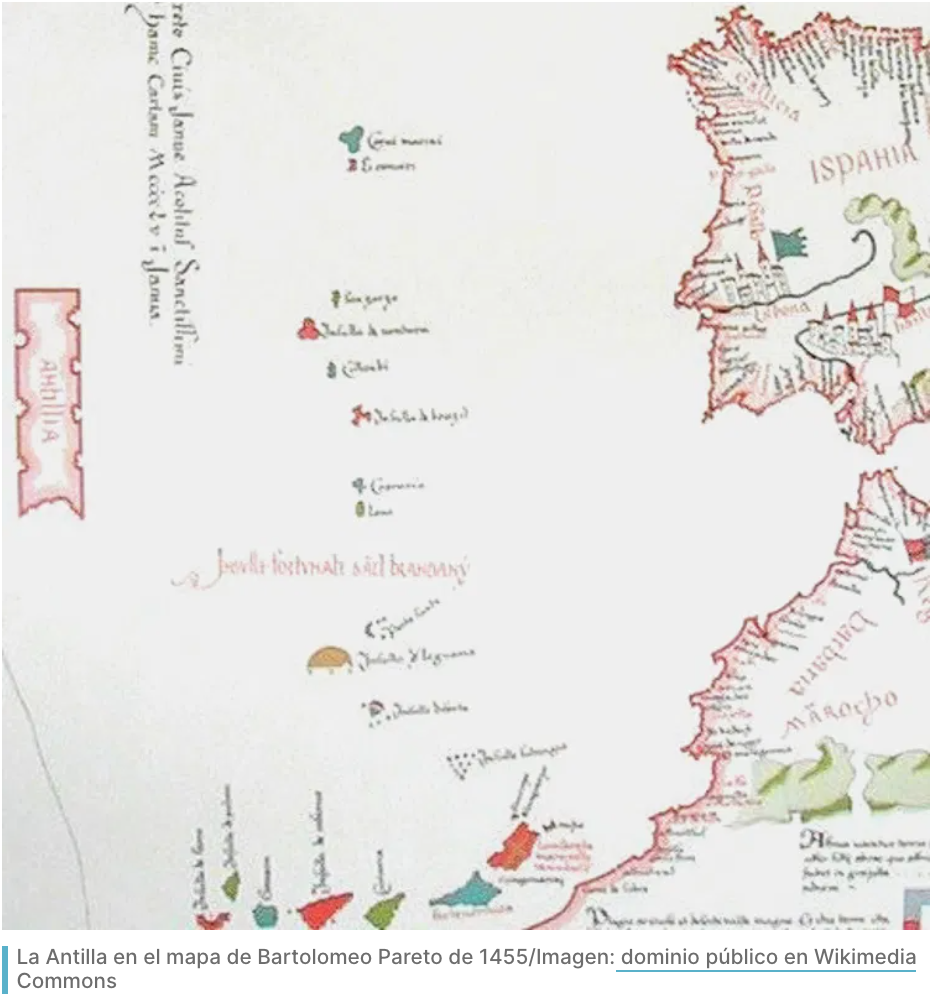

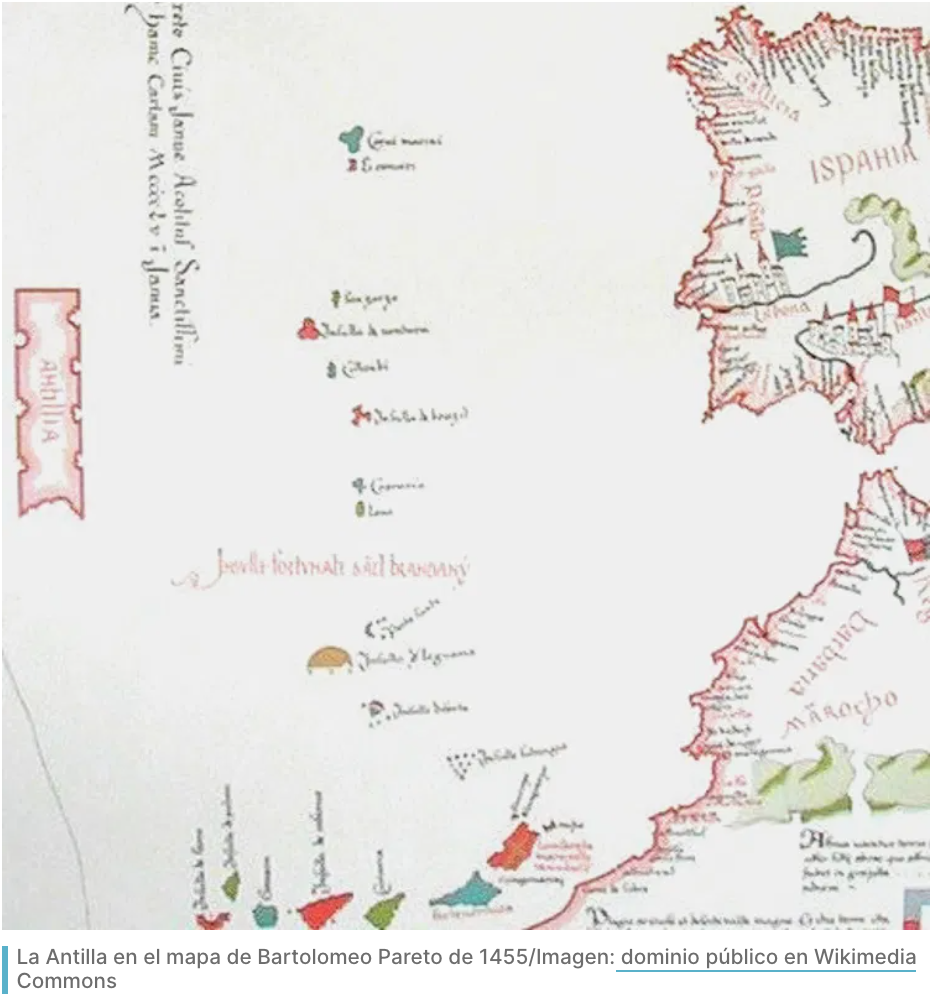

Juan II, que sucedió a su padre en el trono portugués en 1481, intentó hacer por su cuenta el viaje propuesto por Colón en 1486 y envió dos carabelas en busca de la isla de las Siete Ciudades, una versión de la Antilia o Antilla, una isla legendaria en mitad del Atlántico cuya existencia se daba por cierta, aunque recibía nombres diversos como Brasil, San Brandán, Vac Vac, Satanazarer de las Serpientes, etc. Toscanelli mismo creía en ella y la recomendaba como escala.

La expedición lusa zarpó de las Azores en 1487 al mando de Fernão Dulmo de Terceira y Joham Afomso do Estreito pero se encontró con la meteorología en contra y regresó sin éxito. Astutamente, Colón había tenido la prudencia de no revelar el itinerario a seguir, que debía partir de Canarias para aprovechar los vientos alisios. Juan II dio por terminado el asunto porque ese mismo año Bartolomé Díaz logró llegar al Cabo de Buena Esperanza, pero en Castilla abrieron las puertas al genovés.

Deciamos que existe controversia acerca de la autenticidad de la carta de Toscanelli o, para ser exactos, cartas, pues hay dos. Ese escepticismo se debe a que Colón nunca le nombra en ninguno de sus escritos, si bien no es algo que pueda considerarse concluyente. En la primera de esas epístolas, el florentino le describe su mapa y le habla de un embajador de Catay (China) llegado a la corte del papa Eugenio IV en 1444; quizás se refiera a Niccolò Da Conti:

«…determiné por más fácil obra y mayor inteligencia mostrar el dicho camino por una carta semejante a aquellas que se hacen para navegar, y ansi la envió a S. M, hecha y debujada de mi mano; en la cual está pintado todo el fin del Poniente, tomando desde Irlanda al Austro hasta el fin de Guinea, con todas las islas que en este camino son, en frente de las cuales, derecho por Poniente, está pintado el comienzo de las Indias, con las islas y los lugares adonde podeis desviar para la linea equinocial, y por cuánto espacio, es a saber, en cuantas leguas podeis llegar a aquellos lugares fertilisimos y de toda manera de especeria y de joyas y piedras preciosas: y no tengais a maravilla si yo llamo Poniente adonde nace la especeria, porque en comun se dice que nace en Levante, mas quien navegare al Poniente siempre hallará las dichas partidas en Poniente, e quien fuere por tierra en Levante siempre hallará las mismas partidas en Levante. Las rayas derechas que están en luengo en la dicha carta amuestran la distancia que es de Poniente a Levante; las otras, que son de través, amuestran la distancia que es de Septentrion en Austro. También yo pinté en la dicha carta muchos lugares en las partes de India, adonde se podría ir aconteciendo algún caso de tormenta ó de vientos contrarios ó cualquier otro caso que no se esperase acaecer, y también porque se sepa bien de todas aquellas partidas, de que debéis holgar mucho.

En la segunda, comenta lo cultos que eran los chinos que acompañaban al delegado diplomático, lo que considera un indicativo de las grandes riquezas que esperaban. Incluso hay una referencia al mito del Preste Juan:

«Asi que cuando se haga el dicho viaje será a reinos poderosos e ciudades e provincias nobilisimas, riquisimas de todas maneras de cosas en grande abundancia y a nosotros mucho necesarias, ansi como de todas maneras de especieria en gran suma y de joyas en grandisima abundancia. También se irá a los dichos Reyes y Principes que están muy ganosos, más que nos, de haber tracto e lengua con cristianos destas nuestras partes, porque grande parte dellos son cristianos…»

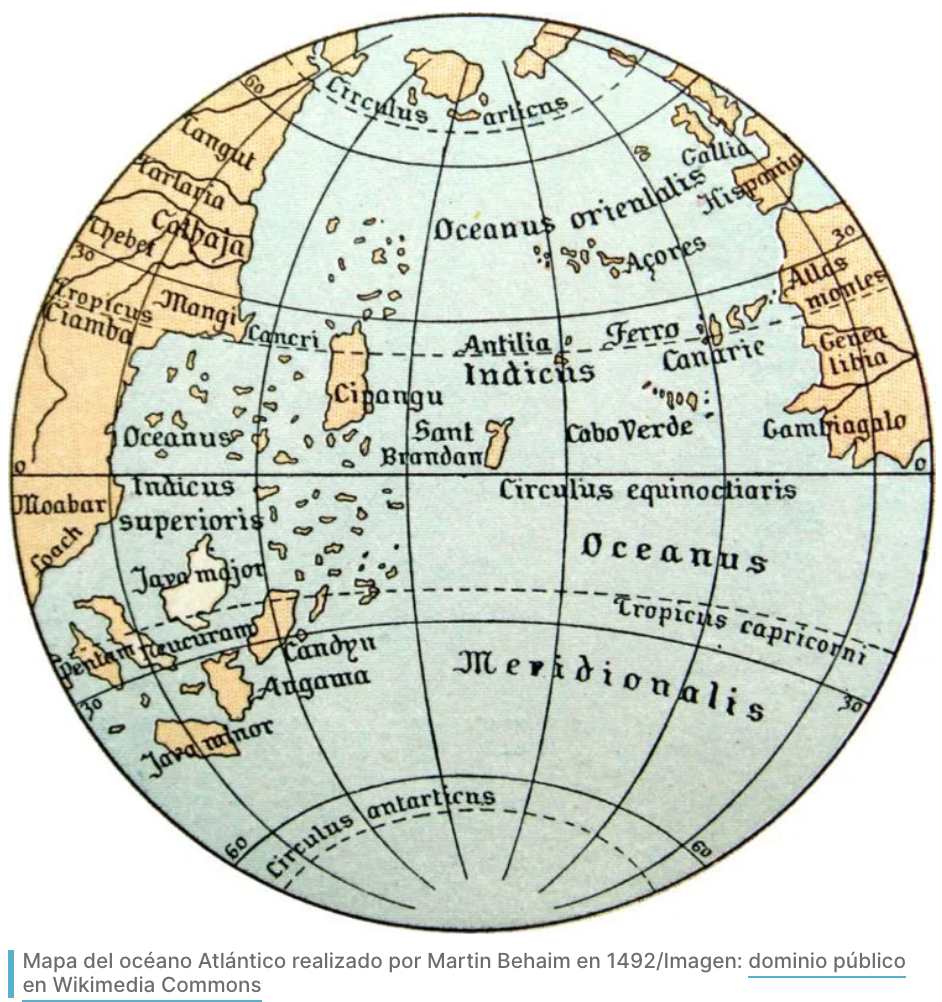

Había, pues, un mapa que no tardó en ser copiado por otros cosmógrafos como Martin Behaim o Hieronymmus Munzer. Al haberse perdido, ha sido objeto de diversas reconstrucciones actuales -la más importante la del cartógrafo alemán Hermann Wagner de Gotinga en el siglo XIX-, pero incluso en él se aprecia una distancia intercontinental excesiva que Colón minimizó (o ignoró, ya que no trató el tema específicamente hasta 1498), en parte porque se basó sobre todo en el Imago mundi de Pierre d’Ailly. Pero es que parece ser que confiaba en encontrar islas por el camino, acaso la referida Antilla.

El mapa dividía el océano, a partir de Cabo Verde, en veintiséis espacios de 250 millas, correspondientes a 130º terrestres. Dice Toscanelli en la primera carta:

«Y de la ciudad de Lisboa, en derecho por el Poniente, son en la dicha carta veinte y seis espacios y en cada uno dellos hay doscientas y cincuenta millas hasta la nobilisima y gran ciudad de Quisay, la cual tiene al cerco cien millas, que son veinte y cinco leguas, en la cual son diez puentes de piedra mármol».

Se equivocaba al dar por buenos los 30º de longitud que Marco Polo añadía al extremo oriental de China, al igual que erraba también en la distancia porque la base de sus cálculos era la traducción árabe de la Geografía de Ptolomeo, sin darse cuenta de que la milla árabe era 500 metros más larga que la italiana. En consecuencia, situaba Cipango (Japón) a 4.000 millas náuticas de Cabo Verde cuando en realidad está a 10.600. En números actuales, Toscanelli atribuía a la tierra una circunferencia de 29.000 kilómetros frente a los 40.000 que tiene.

Toscanelli no vivió para ver el éxito de Colón -y, por tanto, el suyo-, ya que falleció diez años antes en Florencia, ciudad de la que, por cierto, apenas salió. No obstante, se le recuerda en un monumento de la catedral que ayudó a construir, además de en un asteroide y un cráter lunar que llevan su nombre. De sus obras sólo se conocen tres títulos: la Prospettiva, la Meteorología agricola y, según Uzielli, una traducción de la mencionada Geografía de Ptolomeo; sin embargo, únicamente se conserva un manuscrito sobre astronomía, geodesia y geografía.

Fuentes: El enigma de Colón y los descubrimientos de América (Juan Eslava Galán)/Colón (Felipe Fernández-Armesto) /América. Descubrimiento de un mundo nuevo (Antonio Gutiérrez Escudero)/Colón i Toscanelli (Juan Steffen)/Cristóbal Colón y Toscanelli (Ángel de Altolaguirre y Duvale)/Toscanelli and Columbus (Henry Vignaud)/Real Academia de la Historia/Wikipedia

Por: Jorge Alvarez

Tomado de: https://www.labrujulaverde.com/2020/04/toscanelli-el-sabio-florentino-que-hizo-el-mapa-en-que-colon-baso-su-viaje-a-america