La feria de Alasitas se celebra en honor al Ekeko, un ídolo familiar aymara que simboliza la fecundidad, la alegría, la abundancia y la prosperidad. El motivo original religioso, fue transformándose en una devoción profundamente arraigada hacia el antiguo Dios de la Abundancia, el Ekeko.

La feria de Alasitas se celebra en honor al Ekeko, un ídolo familiar aymara que simboliza la fecundidad, la alegría, la abundancia y la prosperidad. El motivo original religioso, fue transformándose en una devoción profundamente arraigada hacia el antiguo Dios de la Abundancia, el Ekeko.

La Fiesta de las Alasitas se festeja principalmente en la ciudad de La Paz, constituye la más importante muestra artesanal de la ciudad, son dos semanas y media de miniaturas, juegos de azar, comidas y tradición. se realiza el 24 de enero, al inicio del solsticio de verano y se prolonga oficialmente hasta el 4 de febrero, aunque generalmente permanece hasta fines de ese mes y no será la excepción la Alasitas 2016.

La Fiesta de las Alasitas se festeja principalmente en la ciudad de La Paz, constituye la más importante muestra artesanal de la ciudad, son dos semanas y media de miniaturas, juegos de azar, comidas y tradición. se realiza el 24 de enero, al inicio del solsticio de verano y se prolonga oficialmente hasta el 4 de febrero, aunque generalmente permanece hasta fines de ese mes y no será la excepción la Alasitas 2016.

Sebastián Segurola, gobernador e intendente de La Paz dispuso el año 1781 que se realice este festejo en homenaje a quien salvó a la ciudad del asedio indígena, y así fue ordenada la fiesta del mercado de miniatura, costumbre que los indígenas traían desde de los antiguos collas.

En el Cerro Santa Bárbara conocido antes como el Cerro del Calvario es donde ahora se realiza feria de Alasitas, allí los brujos aymaras, detentaban el negocio de la venta de medicinas, hechizos, sahumerios y se mezclaban cultos religiosos y superstición, allí se simulaba la compra de terrenos donde los nuevos propietarios construían sus casitas con piedritas, se celebraban matrimonios, se adquirían diferentes artículos y esta práctica era motivo de la Ch’alla con cerveza y licores, celebrando el acontecimiento y pidiendo la protección de la Pachamama.

La Alasita, voz aymara que significa comprame, no es exclusiva de Santa Bárbara, durante muchos años la zona de la plaza de San Pedro la albergó,y todo el barrio se convertía en feria de Alasitas. La plaza de Churubamba y la avenida Montes también la cobijaron, hasta que, por el crecimiento de la ciudad y de su parque automotor se decidió reponerla a la zona Santa Bárbara. El campo utilizado para este propósito se extiende en todo lo que era el zoológico de La Paz, sigue por las calles que lo circundan, la avenida del Ejército, la calle Roosevelt y toma por algunos días la plaza Alfredo Domínguez, en el atrio del Teatro al Aire Libre y el Parque del Scout.

La feria de Alasitas se celebra en honor al Ekeko, un ídolo familiar aymara que simboliza la fecundidad, la alegría, la abundancia y la prosperidad. Se trata de un personaje rechoncho y sonriente que se va cargado de una variedad de productos en miniatura, de primera necesidad y también otros, que simbolizan lo que cada persona ansía obtener como casas, vehículos, dinero, etc. El motivo original religioso, fue transformándose en una devoción profundamente arraigada hacia el antiguo Dios de la Abundancia, el Ekeko.

Por un momento, las personas dejan de lado sus actividades y preocupaciones cotidianas y salen a las calles para comprar las representaciones de sus sueños y luego ofrendan sus nuevas pertenencias a este dios de la abundancia y a los santos.

Durante esta celebración el tiempo parece detenerse, aunque paradójicamente la ciudad está más conmocionada que de costumbre. Es natural, el dios de la abundancia está llegando como cada año y trae una carga de fortuna para los que creen en él.

La fe es tal y las necesidades tantas, que el campo ferial ya no es el único lugar de reunión para quienes salen de sus casas y oficinas llevando aquellas miniaturas que representan sus máximas aspiraciones materiales.

Alasitas tradición extendida al mundo

“Alasitas” de la palabra en aymara Alasiña que significa Comprar para sí. Es la celebración al Ekeko, el dios de la abundancia a quien se le obsequia miniaturas, para convertir los sueños en realidad, por ejemplo: los billetes para que no falte dinero, la maleta para ir de viaje, un coche para tener uno, las canastas llenas de conservas para que no falte alimentos durante todo el año, un saco de granos de cereales para la buena cosecha, una pequeña tienda para que prospere el negocio que se tiene, una negrita o un negrito de yeso para tener una pareja.

Según la tradición todas las personas acuden, justo al medio día del 24 de Enero, a la compra de las miniaturas que deben ser cha’lladas por el Yatiri con incienso, alcohol, vino y posteriormente bendecidos en una iglesia católica, pues así éstos se harán realidad durante el presente año.

La costumbre también dice que el Ekeko tiene que ser atendido todos los martes y viernes poniendo en su boca un cigarrillo encendido y nada le faltará a la familia. Se dice que para tener un mayor efecto, es necesario que el Ekeko sea un regalo de amigos o familiares que desean la prosperidad.

Esta manifestación, convertida en la “Feria de Alasitas” tuvo su inicio en la actual Plaza Murillo, luego se extendió al Paseo del Prado que se conocía como la Alameda. Posteriormente a la Plaza de San Pedro, la Av. Montes, la antigua Aduana, la Av. Tejada Sorzano y ahora, tiene su asiento en el ex parque zoológico o Parque Urbano Central.

Los residentes de Bolivia en el mundo, han difundido esta tradición en distintas regiones, sobre todo, en el Norte Argentino y en el Sur del Perú, y no es extraño ver en varios países de Europa, Norte y Centro América, manifestaciones de esta tradición milenaria, expresión de fe para conseguir prosperidad y bien estar de las familias que provienen de la región de los Andes Tropicales.

Las investigaciones del sociólogo especialista en patrimonio cultural, David Mendoza, muestran que la celebración de las Alasitas y su relación con el Ekeko no han dejado evidencias escritas acerca de su origen. Sus antecedentes más conocidos están sostenidos en mitos y leyendas.

Esta festividad de la miniatura se celebra en la ciudad de La Paz al mediodía de cada 24 de enero, y en diferentes fechas en el resto del país.

Los autores más conocidos que escribieron sobre esta festividad fueron Antonio Paredes Candia, Rigoberto Paredes, Antonio Díaz Villamil, Carlos Ponce Sanjinés, Ernesto Cavour y Arthur Posnasky, cuyas obras están envueltas en leyendas y mitos sobre la feria y el personaje en miniatura.

Mendoza elaboró un expediente sobre esta festividad, pero no detectó una evidencia histórica en los archivos del país sobre la tradición, aunque sí memorias orales que atestiguan la celebración.

Una de las causas por las que no existiría documentación, según el investiador, habría sido «la colonización española que no permitió desarrollar ciertos sistemas de creencias; entonces la historia ha sido proscrita, atacada, por eso no se tiene bien definido (la fecha, la localidad de las Alasitas) qué es el Ekeko, porque hay muchas interpretaciones».

Para comenzar, el nombre de Alasitas tiene diferentes significados, en aymara el más conocido es el reflexivo «cómprame». «Trata de la compra de las illas, ispallas (amuletos, imágenes), miniaturas con el atributo de volverse reales, en medio de un ritual celebrado por el yatiri (adivinador) a las 12.00. Antiguamente, indígenas de comunidades venían a la feria a comprar illas, ispallas, animales y semillas, y duraba un día hasta dos, pero hoy dura como 15 días».

Las versiones sobre el origen geográfico de la festividad son diversas, pero coinciden en que sucede en la región andina de Bolivia. Unos autores dicen que es en Tiawuanaku (antes Kollasuyo), en los pueblos kallawayas (enclave quechua) y otros en Chuquiago Marka (ciudad de La Paz), todos en el departamento de La Paz.

Sobre Chuquiago Marka, una versión dice que estaba formada por comunidades y ayllus, y la Alasitas habría nacido en la actual zona de Santa Bárbara, antes ayllu Uturuncu. Posteriormente la exposición recorrió por la plaza Murillo, la plaza San Francisco, el paseo El Prado, la Terminal de Buses y la avenida Tejada Sorzano, hasta asentarse en el ex Parque de los Monos o campo ferial.

Tampoco existe claridad respecto de la fecha de celebración. «La alasitas se fue ubicando en una época, unos dicen en octubre, otros el 21 de diciembre (solsticio de verano), al final se quedó en 24 de enero, relacionado con la fiesta de Nuestra Señora de La Paz y después del cerco del caudillo Tupac Katari, en 1781».

Esta afirmación fue abstraída de una obra de Antonio Díaz Villamil, pero Mendoza observa que no existen pruebas para afirmar que, evidentemente, en 1781 se haya instaurado oficialmente la Alasitas.

«Gran parte de los historiadores -afirma Mendoza- eran hijos de hacendados quienes les contaban lo que hacían los campesinos. Por ejemplo, Antonio Paredes, Rigoberto Paredes son hacendados y seguro recogieron de algunos cuentos de los indígenas (sobre la Alasitas y el Ekeko) y le dieron una narrativa literaria. Por tanto, son cuentos de tatarabuelos a abuelos, lo más particular y sospechoso es que esta fiesta no existe en el campo. En fin, la leyenda no surge de la nada seguro tiene algún sustento».

Tres versiones sobre el origen de las Alasitas

El investigador Galo Illatarco elaboró el estudio Alasitas: Festividad ritual del Eqeqo y las Illas. Una tradición andina viva, en la que analiza tres versiones y coincidencias sobre esta tradición.

La primera versión que comparte Illatarco dice que la Alasitas deriva del verbo aymara Alathaña (comprar), es una festividad sagrada de culto a la deidad andina de la reproducción y la fertilidad animal, vegetal y humana, de la buena fortuna, del amor y propiciador de las uniones sexuales (Ekeko), es además una festividad prehispánica celebrada en el Qhapaj Raymi cada solsticio de verano (21 de diciembre), caracterizada por la presencia e intercambio de dijes y miniaturas como símbolos de la tradición andina.

La segunda explicación dice que Alasitas proviene del verbo aymara Chhalaqa o Chhalaqasiña (intercámbiame). En el pasado habría sido un ritual sagrado (en el Qhapaj Raymi) dedicado al dios Sol con la presencia del Eqaqo Illa a través del intercambio de miniaturas illas, llallawas e ispallas que representan la fuerza reproductiva de los objetos, alimentos, animales y personas o símbolos con poderes reproductores y propiciatorios de producción y fertilidad.

Una tercera versión señala que Alasitas derivaría de la festividad incaica llamada Sitwa o Alaui Situa y sería una fiesta ritual del Eqeqo, de las takas y de las illas vinculadas a la fertilidad y a la salud, supuestamente realizada desde el 21 de septiembre hasta el 21 de diciembre.

En conclusión Illatarco considera que actualmente la Alasitas es «una festividad paceña de carácter cíclico y se caracteriza por la tradición de adquirir, intercambiar y/o comprar illas de muchos tipos y formas vinculadas a la producción agrícola y ganadera, a la fertilidad vegetal, animal y humana, y en general, al bienestar material, físico y espiritual».

Tanto Illatarco como Mendoza coinciden en que no se conoce información fehaciente de esta fiesta en el momento de la fundación de La Paz.

La leyenda del Ekeko

Las versiones existentes sobre el origen del Ekeko son variadas, sin embargo, la tradición menciona que nació a raíz de las sublevaciones indígenas de 1781 y el cerco de Tupac Katari a La Paz.

El año de la revolución que enfrentó a blancos e indios, dio fuerza a la tradición indígena del 24 de enero, fecha elegida por el gobernador Sebastián Segurola para rendir homenaje a la Virgen de Nuestra Señora de la Paz en agradecimiento a la liberación de la ciudad de La Paz.

El rebelde Julián Apaza y su esposa Bartolina Sisa emprendieron un crudo encuentro con españoles y criollos dirigidos por Don Sebastián de Segurola.

El 14 de marzo de 1781, La Paz se vio rodeada por miles de indígenas que habían guardado el rencor de muerte hacia blancos.

Mientras se presenciaba esta gran pugna, acontecía otra escena en Laja, donde Paulita Tintaya, una humilde muchacha perteneciente al repartimiento del español Don Francisco de Rojas, se encargada a servir a Doña Josefa Ursula de Rojas Foronda, esposa del Brigadier Don Sebastián de Segurola, quien fue Gobernador y Comandante de armas de esta ciudad. Sin embargo, para Paulita, fue dolorosa la despedida del lugar donde dejaba a su amado el galán Isidro Choquehuanca que con dolor entregó a paulita, un pequeño amuleto de yeso que él mismo lo había fabricado como muestra de su cariño.

Según la tradición era el amuleto que guardaba la felicidad. Isidro tomó la imagen del encomendero Rojas y la copió en la estatuilla que tenía forma de hombre, pequeña, de rostro enrojecido y grueso de cuerpo, pues dependía de Rojas el destino de los dos amantes. Además de la apariencia puesta por Choquehuanca, le puso pequeñas bolsitas con alimentos y otros bienes que formaban parte de la felicidad que soñaba el joven Isidro.

Pasó mucho tiempo de esperanzas para el reencuentro del gran amor, mientras la ciudad se encontraba aislada. Cerca de siete meses toda la ciudad sufrió la escasez de alimentos, las despensas donde se guardaban los víveres se encontraban vacías. Solo por algo inexplicable había un poco de alimento en el rincón de una casa y que una vez consumidos eran renovados por arte de magia. Esas provisiones las poseía Paulita, una bolsa de maíz tostado, kispiña (galleta de harina de quinua) y un trozo de charque(carne seca) de llama, que casualmente puso junto al Ekeko que

Isidro le había dado.

La situación empeoraba cada día más, Isidro decidió protegerla y salvarla, por eso vino a su encuentro y trajo consigo algunos alimentos como tostado, kispiña y charque. Desde es día, nunca más faltaron esas provisiones que misteriosamente estaban colocadas junto al Ekeko.

Ya en el quinto mes de asedio, la esposa del Brigadier Segurola, se encontraba en una situación de muy grave de desnutrición, su esposo no podía atenderla pues su preocupación mas importante era vigilar, organizar y dirigir la defensa de la ciudad encomendada a él. Pero Paulita encargada de su protección y al sentir lástima por ella, le dio una parte de sus alimentos. Desde entonces fueron el Brigadier, su esposa y Paulita quienes podían alimentarse un poco.

Al sexto mes cuando las esperanzas se agonizaban, llegó la noticia de la aproximación de un ejército a la ciudad, dirigida por el Comandante General José Reseguín. Entonces la ciudad fue liberada y la paz había vuelto otra vez La liberación de la ciudad de La Paz también trajo la resurrección de una tradición que fue difundida de generación en generación: La feria de Alasitas en la que se permutaban piezas pequeñas que tenían valor cambiario.

Así fue que el Brigadier Segurola devoto de Nuestra Señora de La Paz autorizo que el 24 de enero de 1783 se restaurase el mercado de miniaturas Alasitas; donde reapareció el Ekeko.

El Ekeko

El Ekeko es un muñeco de terracota que puede presentarse en varios tamaños, pero que generalmente tiene alrededor de 20 cm de altura. Representa a un hombre con las típicas vestiduras de la región andina, de su cuerpo cuelgan pequeñas bolsitas, que a modo de alforjas contienen cereales, tabaco y billetes enrollados. El poseedor del Ekeko puede agregar nuevas ofrendas en miniatura que se colgarán de la estatuilla o se ubicarán a su lado, representando aquello que se desea obtener.

El Ekeko era considerado por los antiguos collas como el dios de la fortuna y la prosperidad, según las creencias este ídolo se encargaba de traer al hogar fortuna y alegría, además ahuyentaba las desgracias, debía ser el compañero inseparable de la familia. Pero también se cree que es vengativo, ya que si no se le presta atención castiga quitando todo lo que su dueño tiene o con enfermedades, una de las formas de rendirle culto, y para lograr los favores solicitados, hay que hacer «fumar» al Ekeko en el momento en que se pone el objeto, la figura presenta un hueco en la zona donde debería estar la boca, y es allí donde debe colocarse un cigarrillo encendido. Si el deseo o pedido es aceptado, del cigarrillo saldrá humo como si realmente el Ekeko fumara.

En ese marco, todo lo que uno quiere poseer en el año se compra en Alasitas, además de objetos en miniatura: casas pequeñas, bolsas de arroz, de azúcar, fideos, pan, se pueden adquirir artesanías en mimbre, barro, madera, ropa de alpaca, vicuña, instrumentos musicales. Por el principio de la magia imaginativa, la gente del campo adquirirá con preferencia, figuras de animales, vacunos, ovinos, llamas y aves, camiones, camionetas, bicicletas; que representaban las necesidades de su entorno, en cambio, se prepara para los vecinos de las ciudades: casas, edificios, artículos de construcción, palas, ladrillos, celulares y dinero, para ello ya se imprimen bolivianos, dólares y euros.

Entre los pobladores antiguos, la fiesta del Ekeko se realizaba en el solsticio de verano, reunían de sus cosechas los elementos más extraños, si alguien no los tenía debía recoger piedras con formas raras para cambiarlas por objetos, nadie podía negarse al intercambio. Al haberse reintroducido esta fiesta donde los indígenas practicaban el intercambio de objetos pequeños por monedas, se reestableció paulatinamente este culto, donde el Ekeko debe conseguirse ya sea regalado o robado, jamás comprado, ya que los sueños nunca se compran con dinero y cada viernes o cada martes hay que colocar un cigarrillo encendido en su boca, si este se mantiene encendido hasta el final, los sueños se harán realidad.

Tal vez el origen de esta tradición en el Altiplano, en la región sur de los Andes, donde la comparten Perú y Bolivia, alrededor del Lago Titicaca, se remonte a aquellos comerciantes españoles que viajaban solitarios por todo el país, visitando los pueblitos y llevando consigo diversas mercancías para intercambiarlas por productos locales. Muchas de estas mercancías eran productos totalmente inútiles para los indínegas, chucherías, pero constituían símbolos procedentes de un mundo dominante. En cierta forma estos viajeros blancos representaban también sueños hechos realidad a través de productos que venían de lugares lejanos, así el viejo comerciante español se fue convirtiendo en un símbolo de buena suerte y felicidad.

Durante la Colonia, los Ekekos se fabricaron en oro y plata, también en estaño y cobre, actualmente se hacen en yeso o arcilla, pero a pesar de lo humilde de estos últimos materiales, este ídolo ha extendido su influencia a otras regiones andinas y costeñas y continúa llevando felicidad a la gente que cree en él.

Quien lo posea, se sentirá más confiado para conseguir lo que necesita y podrá creer que este amuleto le ha de proporcionar dinero, trabajo, alegría y especialmente mucha esperanza. En los tiempos difíciles que vivimos esta ayuda es generalmente muy buscada.

Fiesta de las Alasitas: cuando los bolivianos vuelven a ser niños

Por Mónica Savdie

En el muelle internacional de El Dorado es medianoche. Largas filas de personas aguardan ser llamadas a bordo con rumbo a Ciudad de México o a Buenos Aires. La sala de espera de los que vamos hacia La Paz está casi vacía, como casi vacío despega el avión que nos llevará a la capital boliviana. Es 23 de enero, víspera de una fiesta nacional esperada por los paceños todo el año: las alasitas, el festejo de las miniaturas.

Durante el vuelo me pregunto qué adquisiciones nuevas podrán engrosar mi colección de miniaturas. Me lleno de expectativas desde que contemplé en la embajada de Bolivia unas fotos de las calles paceñas atiborradas de puestos donde se venden miles de miniaturas, cuando ciertamente encontrar una sola de estas requiere de mucha paciencia y un agudo entrenamiento ocular. De eso doy fe después del último inventario de mi Museo: 2.500 coleccionadas en medio siglo.

Es oportuno aclarar que heredé las miniaturas de una dulce mujer llamada Lucía Pulido, quien dedicó su vida a la pasión de buscarlas por el mundo. Las ordené por temas en pequeñas vitrinas y les di el nombre de Museo.

A pocas personas les comenté el motivo de mi viaje, por demás muy largo, en busca de lo más pequeño. Me limitaba a comentar que iba a realizar un reportaje y punto. Una lástima que la jaqueca, producto del poco sueño y del mal de altura, no se presentase en formato pequeño. El 24 madrugo ya más recompuesta, para no perder detalle del festejo, y aun cuando las frías calles están vacías, el expendio de periódicos ya está abierto.

Primera sorpresa: ¡la prensa se vende en miniatura! Los periódicos de habitual tamaño tabloide en este día no miden más de quince centímetros, y es preciso esforzar la mirada para leer el contenido de La Razón, Opinión o Página Siete en su versión alasitera. Hoy, como ningún otro día, aprovechan para decir con desparpajo lo que seguramente callan el resto del año. Contienen, a vuelo de pájaro, todo lo opuesto a un periodismo serio, pues abordan con acidez y burla situaciones de personajes de la farándula y la vida política, sus mejores blancos. Periódicos y revistas en miniatura son productos que los ciudadanos aprecian cada vez más por su ingenio y su espíritu alegre, ideal para abrir la fiesta.

Los bolivianos mantienen viva una tradición ancestral que consiste en la fabricación de miniaturas. Se trata de un festejo heredado de sus antepasados, los aimaras, quienes intercambiaban productos de siembra y objetos religiosos para augurarse prosperidad en la vida cotidiana. Incluían en ello objetos alusivos al amor, el sexo y la felicidad, y el encargado de exhibirlos tenía por nombre Ekeko.

Según cuentan los historiadores, los conquistadores españoles apropiados de La Paz y sus alrededores, y abiertamente temerosos de los ritos andinos, que consideraban satánicos, emprendieron una cruzada de “extirpación de idolatrías” que afectó la pintoresca festividad de las Chalasitas, como se la llamaba. El trueque de los buenos deseos no tuvo otra opción que pasar de la plenitud a lo prohibido, y por ahí a lo clandestino, pues era imperativo mantener vivo el ritual de intercambio de deseos.

Para facilitarlo, todas las ofrendas cambiaron de tamaño hasta llegar a su mínima expresión, de manera que el intercambio pasaría inadvertido por los invasores. Siglos después vendrían el renacimiento y la expansión de esta costumbre, hoy celebrada libremente y conocida como la Fiesta de las Alasitas.

La Paz es una ciudad convertida por excelencia en miniatura. Según cuentan los herederos de esa lejana tradición, que se repite año tras año, “en los pequeños objetos habita el espíritu de todas las cosas”. Y ‘Comprame’ es el eslogan de esta fiesta, en la que los objetos elaborados a escala se hacen bendecir por las dos grandes autoridades religiosas, para que estas adquisiciones se materialicen en algún momento del año, en la vida real.

A los curas no les quedó otra opción que unirse al rito indígena oficiado por el chamán o yaitiri, para confiar la realización del deseo. Jesús repetiría con toda justificación su arenga del templo al ver a los miles de desaforados fieles ingresar a las iglesias cargados de miniobjetos propios de los tiempos modernos para ser bendecidos. A mano llena intentan persignarse las personas, mientras sostienen con recelo sus más recientes adquisiciones: computadores, cámaras, iPods, iPads y hasta celulares que no superan los 3 centímetros, mientras esperan la comunión bendita (del cura) o el vino de la tierra (del chamán). Este sincretismo entre las autoridades católicas y la religión indígena es lo máximo para un boliviano.

Rompen récord de venta los billetes de todo el mundo impresos en variados tamaños. Después de estos, los minigallos y gallinas, elaborados con pasta, se llevan el segundo lugar en ventas, pues están destinados a ellas (los gallos) y a ellos (las gallinas).

No es difícil percibir en ello el implícito deseo de una pareja. A veces una gallina va acompañada de huevitos, ¡más procreación, para desespero del escritor Fernando Vallejo!

Internarse en la festividad de las Alasitas es compartir no solo el fervor hacia los objetos más pequeños, sino el deseo de atesorar algún día lo más grande. Se trata de una pasión silenciosa, casi mística, que comparten fabricantes, vendedores, devotos y aquellos que afinan la mirada para encontrar ese objeto preciado que represente su deseo.

“Es el comienzo del juego, un día en que los bolivianos vuelven a ser niños”, comenta la periodista boliviana Lupe Cajías.

Largas cuadras de toldos organizados entre el olor del incienso, el cerdo asado y la empanada salteña enmarcan la escenografía paceña, hasta que en ese eclecticismo de sensaciones entra en escena el estallido de un petardo.

Sin darme cuenta, me he salido de los límites de la fantasía hasta llegar al Ministerio de Minas, donde un centenar de indígenas le reclama al Gobierno que les permita tomar en arriendo las minas. Un tema de grandes proporciones, en medio del festejo de las cosas más pequeñas.

Me reintegro velozmente a la calle de las Alasitas, en esta ciudad sitiada por cerros tapizados con ladrillo. Miles de casas que no dan tregua a la mirada cercan a La Paz de hoy. Por algo será el ladrillito la tercera miniatura más vendida. Tanta construcción en los cerros permite creer sin mucho esfuerzo aquello de los deseos cumplidos, a pesar de cualquier norma ambiental.

También se venden pequeñitos terre

/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2019/07/04144613/Aduana-contrabando-de-bienes-culturales-a-Chile-2.jpg)

/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2019/07/04144620/Aduana-contrabando-de-bienes-culturales-a-Chile-3.jpg)

25 y 26 de noviembre, 2019, Valparaíso, Chile

25 y 26 de noviembre, 2019, Valparaíso, Chile

25 al 28 de noviembre, 2019, Ciudad de Guatemala, Guatemala

25 al 28 de noviembre, 2019, Ciudad de Guatemala, Guatemala

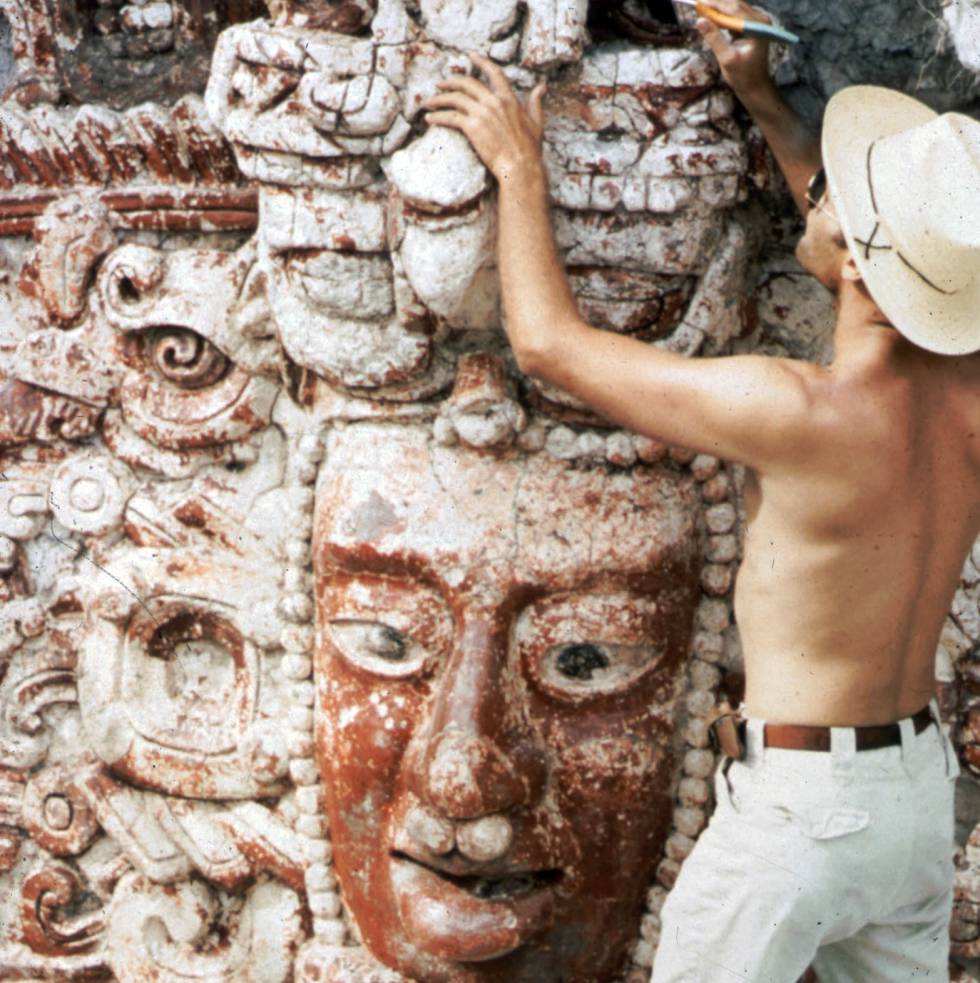

Imagen actual de la fachada, antes de la restauración. SERGIO ORTIZ

Imagen actual de la fachada, antes de la restauración. SERGIO ORTIZ

Aspecto del templo del que sacaron la fachada, en 1968. TRAFFICKING CULTURE

Aspecto del templo del que sacaron la fachada, en 1968. TRAFFICKING CULTURE

Otro de los saqueadores, junto a la máscara principal de la fachada. TRAFFICKING CULTURE

Otro de los saqueadores, junto a la máscara principal de la fachada. TRAFFICKING CULTURE