El nuevo libro de Eduardo Matos Moctezuma explora las vidas y muertes de Moctezuma II y Atahualpa, estableciendo paralelos entre los dos grandes gobernantes que cayeron en manos de los conquistadores españoles.

El arqueólogo y escritor mexicano Eduardo Matos Moctezuma, cuyo segundo apellido coincide casualmente con el del gobernante azteca, arroja luz sobre su último trabajo, Moctezuma y Atahualpa. Vida, pasión y muerte de dos gobernantes, en entrevista con EFE. En coautoría con el historiador peruano Luis Millones, el libro examina las vidas, los reinados y los trágicos finales de Moctezuma II, el noveno emperador del Imperio Azteca, y Atahualpa, el último emperador del Imperio Inca. Estos dos líderes, separados por grandes distancias pero unidos en su caída a manos de los conquistadores españoles, ofrecen una narrativa conmovedora sobre el impacto de la colonización europea en las civilizaciones indígenas de América Latina.

El ascenso y el gobierno de Moctezuma II

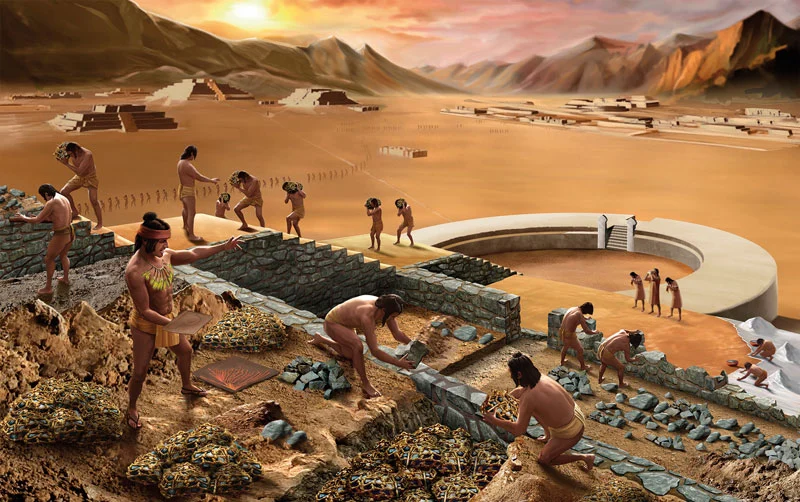

Moctezuma II, nacido en 1466, ascendió al trono como noveno emperador del Imperio Azteca, que se encontraba en su apogeo. Su reinado marcó un período de arquitectura monumental, estructuras sociales sofisticadas y prácticas religiosas complejas. Bajo su gobierno, Tenochtitlán, la capital azteca, floreció como centro de poder y cultura. Sin embargo, el encuentro de Moctezuma con Hernán Cortés en 1519 puso en marcha una serie de acontecimientos que conducirían al colapso del imperio.

Cuando llegaron Cortés y sus hombres, Moctezuma intentó la diplomacia y envió obsequios para apaciguar a los recién llegados. Desafortunadamente, estos gestos sólo alimentaron la codicia de los españoles. A medida que aumentaban las tensiones, Moctezuma fue capturado y utilizado como títere por Cortés para controlar a la población azteca. Su muerte, el 30 de junio de 1520, sigue siendo un misterio. Algunos relatos sugieren que los españoles lo mataron, mientras que otros afirman que su pueblo lo apedreó durante una revuelta. Independientemente de las circunstancias exactas, la desaparición de Moctezuma marcó un momento crucial en la caída de Tenochtitlán y el fin del Imperio Azteca.

El ascenso y el gobierno de Atahualpa

Atahualpa, nacido alrededor de 1502, llegó al poder tras una sangrienta guerra civil contra su hermano Huáscar, convirtiéndose en el último emperador del Imperio Inca en 1532. Su reinado, aunque breve, estuvo marcado por los mismos rasgos de poder y ambición que caracterizaron a El gobierno de Moctezuma. El Imperio Inca, famoso por sus hazañas de ingeniería, su agricultura avanzada y su intrincada red de carreteras, alcanzó su punto máximo bajo el liderazgo de Atahualpa.

Sin embargo, su encuentro con la expedición de Francisco Pizarro en 1532 en Cajamarca sellaría su destino. A pesar de ofrecer un enorme rescate en oro y plata a cambio de su libertad, Atahualpa fue encarcelado por Pizarro. Después de un juicio simulado, fue ejecutado por estrangulamiento el 26 de julio de 1533, tras un bautismo en el cristianismo. Su muerte creó un vacío de poder y divisiones internas dentro del Imperio Inca, lo que permitió a los españoles consolidar el control y, en última instancia, conquistar los vastos territorios que una vez gobernó Atahualpa.

Paralelos y legados

Matos Moctezuma profundiza en los sorprendentes paralelismos entre Moctezuma y Atahualpa. Ambos emperadores gobernaron extensos territorios con estructuras sociales y logros culturales sofisticados. Sus respectivos enfrentamientos con los conquistadores españoles llevaron al colapso de sus imperios, y ambos tuvieron finales trágicos que simbolizaron la brutal conquista y colonización de América.

La idea de este libro llevaba bastante tiempo gestándose en la mente de Matos. Durante una comida con Luis Millones y su esposa, tomó forma el concepto de comparar a estas dos figuras icónicas. Cada autor profundizaría en la vida del gobernante de su propio país, creando una narrativa que no sólo resalta las experiencias compartidas y los destinos finales de Moctezuma y Atahualpa, sino que también subraya la intención de los autores de presentar una visión equilibrada y completa de estos personajes históricos.

Matos explica que a pesar de las diferencias en sus culturas e imperios, ambos líderes enfrentaron a los invasores españoles con intentos iniciales de diplomacia. Moctezuma y Atahualpa ofrecieron grandes cantidades de oro y riquezas para disuadir a los españoles, sólo para ver cómo sus ofertas aumentaban las ambiciones de los conquistadores. Ambos gobernantes finalmente fueron capturados, tomados como rehenes y asesinados cuando dejaron de beneficiar a sus captores.

Las circunstancias que rodearon sus muertes aún se debaten. En el caso de Moctezuma, hay dos teorías principales: una sugiere que fue asesinado por su pueblo cuando intentó calmarlos en nombre de los españoles, mientras que la otra, que Matos considera más plausible, postula que fue apuñalado por los hombres de Cortés en su desesperación. . Atahualpa, por su parte, fue estrangulado por los españoles tras ser engañado por Pizarro, quien incumplió su promesa de liberarlo a pesar de recibir un sustancial rescate. Estos trágicos finales sirven como un conmovedor recordatorio de la brutalidad de la conquista.

Impacto cultural duradero

Inicialmente, el libro debía concluir con la muerte de Moctezuma y Atahualpa. Sin embargo, Matos reconoció la importancia de explorar sus legados duraderos. Le propuso a Millones que incluyeran una posdata que detallara cómo estas figuras siguen siendo influyentes en la cultura latinoamericana a través de danzas, representaciones teatrales y otras representaciones culturales.

Matos relata que tanto Moctezuma como Atahualpa siguen siendo celebrados en diversas formas de cultura popular en México, Perú y otras partes de América Latina. Estas prácticas culturales, desde danzas hasta representaciones teatrales, sirven como testimonio vivo de su importancia perdurable y del impacto duradero de sus historias en la memoria colectiva de la región. Nos permiten conectarnos con el pasado y comprender la profunda influencia de estos antiguos líderes en nuestra cultura actual.

Moctezuma y Atahualpa de Eduardo Matos Moctezuma. Vida, pasión y muerte de dos gobernantes ofrece a los lectores una profunda comprensión de las complejidades y matices de los imperios precolombinos. Al examinar las vidas de estos dos gobernantes, el libro proporciona información valiosa sobre la historia de América Latina y la influencia duradera de sus antiguos líderes.

La caída de dos grandes imperios

El libro detalla meticulosamente los acontecimientos que condujeron a la caída de los imperios azteca e inca. Para los aztecas, la captura de Moctezuma por Cortés fue un punto de inflexión. Los españoles, ayudados por aliados indígenas que se oponían a los aztecas, sitiaron Tenochtitlán. A pesar de la feroz resistencia, la ciudad cayó en 1521, marcando el fin del Imperio Azteca.

De manera similar, la captura de Atahualpa por Pizarro y su posterior ejecución llevaron a la rápida desintegración del Imperio Inca. Los españoles explotaron las divisiones internas y utilizaron tecnología militar superior para conquistar a los incas. Con su impresionante infraestructura y su sofisticado gobierno, el otrora gran imperio cayó bajo control español.

Matos y Millones destacan que la caída de estos imperios no se debió sólo a la conquista militar sino también a las enfermedades traídas por los europeos, que diezmaron a las poblaciones indígenas. La pérdida de vidas por epidemias como la viruela debilitó gravemente las estructuras sociales y políticas de las civilizaciones azteca e inca, haciéndolas más vulnerables a la conquista.

Reflexiones sobre liderazgo y resistencia

Las vidas de Moctezuma y Atahualpa son un estudio del liderazgo en tiempos de crisis. Ambos gobernantes enfrentaron desafíos sin precedentes por parte de invasores extranjeros e intentaron sortear estas amenazas a través de la diplomacia y ofertas estratégicas. Sin embargo, sus esfuerzos fueron recibidos con traición y violencia, lo que refleja las duras realidades de la conquista colonial.

Matos enfatiza la resiliencia de estos líderes y su pueblo. A pesar de su eventual derrota, los legados culturales e históricos de los imperios azteca e inca continúan inspirando orgullo e identidad entre sus descendientes. El libro explora cómo las sociedades latinoamericanas modernas recuerdan y honran a estas figuras, reconociendo sus contribuciones al rico patrimonio de la región.

Las historias de Moctezuma y Atahualpa también sirven como recordatorio de las complejidades del intercambio cultural y los impactos de la colonización. Sus interacciones con los españoles resaltan los profundos cambios que ocurrieron durante las primeras etapas de la expansión europea en las Américas. Estos encuentros prepararon el escenario para siglos de mezcla cultural, conflicto y adaptación.

Lecciones de la historia

El libro de Eduardo Matos Moctezuma, en coautoría con Luis Millones, contribuye significativamente a la comprensión de la historia latinoamericana. Al establecer paralelismos entre Moctezuma y Atahualpa, los autores brindan una perspectiva matizada sobre las experiencias de dos grandes imperios que enfrentaron amenazas existenciales de los conquistadores españoles.

Los relatos detallados de sus reinados, sus encuentros con los españoles y sus destinos finales ofrecen valiosas lecciones sobre liderazgo, resiliencia y las consecuencias de los encuentros culturales. El libro también subraya la importancia de recordar y honrar a las figuras históricas que dieron forma a la historia de las Américas.

Mientras América Latina continúa lidiando con los legados de la colonización, las historias de Moctezuma y Atahualpa siguen siendo relevantes. Son símbolos potentes de la rica herencia indígena de la región y de la lucha duradera por el reconocimiento y el respeto en un mundo poscolonial. A través de sus vidas y muertes, estos dos emperadores nos recuerdan la importancia de comprender y preservar las historias de quienes nos precedieron.