Tras ocho años de excavaciones, las milenarias estructuras ya pueden ser visitadas por curiosos y amantes de la historia y la arqueología de todo el mundo. Según sus investigadores, este territorio habría sido un centro de intercambio cultural y comercial luego del declive de Caral, la civilización más antigua de América. Pero, pese a tratarse de un importante eslabón de la historia precolombina, la continuación de su análisis está en riesgo por la escasez de recursos y seguridad que debería garantizar el Estado peruano.

En el valle de Supe, a cuatro horas del área metropolitana de Lima, un grupo de arqueólogos se tomó los últimos ocho años en desenterrar una milenaria ciudad preincaica.

El nombre de este terreno de más de 16 hectáreas es Peñico y, según los estudios realizados, habría sido construido hace 3.800 años. El diseño de las edificaciones encontradas advierte que estas tuvieron un uso público, por lo que el grupo de expertos estima que se trató de un paraje para el intercambio comercial de productos y ciertas actividades ceremoniales.

“Ha sido un esfuerzo muy grande para que abramos las puertas de este recinto y todos puedan visitar Peñico. Aún nos falta conocer más sobre la organización y las actividades económicas de la población de este tiempo (…) pero sabemos que descendió de la civilización Caral”, explica Ruth Shady, la arqueóloga que lidera el nuevo descubrimiento y que, en 1997, se hizo mundialmente conocida por los hallazgos sobre Caral, la ciudad más antigua de América.

Un centro de integración social

Antes de ser estudiado, Peñico era solo un asomo de estructuras de piedra con montículos de tierra encima.

De hecho, los arqueólogos de décadas anteriores creían que podía ser contemporáneo a culturas preincaicas más recientes, cerca de los 800 a.C. Pero no fue hasta el descubrimiento de Caral, ciudad que data de 5.000 años (3.500 a.C.), que las zonas aledañas en los valles de Supe y Huaura (región Lima) empezaron a cobrar otro valor histórico.

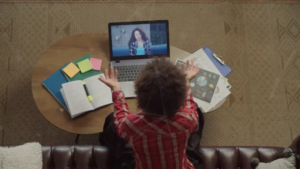

France 24 viajó al lugar para entrevistar a Shady y a su equipo. Las coincidencias en el estilo arquitectónico entre Peñico y Caral no son accidentales.

De acuerdo con la también antropóloga, la decadencia de Caral comenzó cerca del 1800 a.C. por problemas climáticos y forzó a la generación sobreviviente a desplazarse 12.000 kilómetros hasta Peñico, una zona más alta, ubicada a 600 metros sobre el nivel del mar.

Shady Solís sostiene que Peñico es un eslabón importante para entender el sistema de la civilización Caral y concluir qué ocurrió tras el cambio climático que dispersó a su comunidad.

La hipótesis de que Peñico fue un centro de integración social se basa en dos evidencias: la ubicación estratégica camino al valle de Huaura –donde se encuentra Vichama, otro vestigio arqueológico– y los restos óseos de guacamayos y monos, especies propias de la Amazonía y no de la costa donde se asentaron los sucesores de Caral.

“Desde que se formó la civilización Caral, hubo una visión de la vida de compartir y de desarrollo colectivo organizado. Entonces, Caral y sus descendientes directos implementaron formas de intercambiar con poblaciones que habitaban en otras partes del territorio peruano. El territorio peruano, como es sabido, es megadiverso. Nuestros antepasados sabían también de estas características y aprendieron que más ganaban intercambiando productos en condiciones de paz con otras poblaciones”, destaca Shady, quien es directora de la Zona Arqueológica de Caral (ZAC), oficina adscrita al Ministerio de Cultura de Perú.

Otro indicador de que en este territorio hubo intercambio cultural es la presencia de conchas de spondylus provenientes de Ecuador, además de caracolas gigantes o ‘pututus’, utilizadas para hacer música y originarias del litoral norteño peruano.

Los investigadores no han encontrado anzuelos ni herramientas de pesca, lo que hace más fuerte la presunción de que el pescado era comercializado por pobladores de otras zonas, muy probablemente salado para evitar su deterioro con el calor.

“Peñico, por las características que hemos visto en Caral, fue integrado a los 22 sitios arqueológicos del mismo período que hemos venido estudiando. Se ha concluido que tiene relación con Caral, pero aún queda por estudiar más en qué aspectos específicos. Peñico se fundó a partir de los 1.800 a.C., pero en ese tiempo Caral ya tenía por lo menos cien años en escombros”, indica Marco Machacuay, subdirector de investigación y conservación de sitios de la ZAC.

Machacuay sostiene que el análisis de Caral –y de sus comunidades herederas como Peñico– ha tomado y tomará años porque se trata de un sistema social dentro de un largo periodo de auge, declive y desplazamientos.

“Para tener una idea, es como lo que hicieron los arqueólogos de otros países que estudiaron Mesopotamia o Egipto: estudiaron todo un valle para desentrañar toda la historia. Peñico y Caral representan un pedazo de historia muy anterior a la cerámica que luego se empleó en culturas precolombinas más contemporáneas en América. Estamos recuperando la historia de estos valles peruanos paso a paso”, agrega.

Ocho años de trabajo minucioso, pero con limitaciones

El proyecto de investigación sobre Peñico es dirigido por el arqueólogo Mauro Ordóñez. En entrevista con France 24, Ordóñez refiere que, en estos últimos ocho años de desenterrar meticulosamente las edificaciones, el presupuesto que les asignó el Estado peruano ha sido de apenas 15 millones de soles, equivalentes a poco más de 4 millones de dólares. Pero lo alarmante es que, a hoy, Peñico ya no tiene fondos ni personal para continuar con el trabajo.

“Nosotros tuvimos, en este tiempo, unas 32 personas (pobladoras de la zona) contratadas para las excavaciones. Además, éramos seis arqueólogos. Ahora, solo somos dos arqueólogos y no hay para pagar personal de excavación. Esto es un problema para las investigaciones porque, si bien hemos identificado los edificios públicos, nos falta aún conocer más sobre su funcionalidad. Para eso también necesitamos de otros especialistas que puedan hacer diferentes análisis. Queremos también encontrar las viviendas de esas épocas para saber cómo era la dinámica de la población”, señala Ordóñez.

Para Ruth Shady, directora de la Zona Arqueológica de Caral (ZAC), esta crisis impacta sobre los esfuerzos académicos que se han hecho en todo el territorio.

“Cuando hemos hecho una prospección arqueológica, hemos encontrado 25 asentamientos con arquitectura monumental en el valle de Supe, pero solo hemos trabajado en 11. No hay una dedicación integral todavía para comprender el sistema social completo de Caral (y su descendencia). Para la presentación de Peñico, nos han apoyado trabajadores de otras sedes, como Caral, Áspero y Vichama. Para el próximo año ya no tenemos gente. La limitación económica, que hasta el momento se ha dado solo con fondos del Estado, siempre es preocupante”, dice Shady.

Al déficit presupuestal se une también otro problema grave: la inseguridad. En Caral, el tráfico de tierras es un delito recurrente. La propia Shady ha sido víctima de extorsión y amenazas de personas que buscan lucrar con el patrimonio cultural inmueble.

En 2003, sobrevivió a un disparo de bala en el pecho luego de que un grupo la amedrentara. Pese a estos antecedentes y a la información ya conocida, el territorio sigue sin protección policial.

“Nosotros tenemos invasores en Caral que siguen ahí. Uno de ellos está ahí desde el 2016, usando maquinaria para abrir surcos dentro de la zona arqueológica de Caral. (Sin embargo), no tenemos policías permanentes en el valle. Antes, teníamos siquiera cinco policías fijos y había un vehículo que el gobierno regional de Lima compró para que la policía se traslade (…), pero –al no tener presupuesto– nos dejaron sin policías y sin vehículo” refiere la investigadora.

De acuerdo con Shady, su equipo ha solicitado personal policial al Ministerio del Interior de Perú, pero el Estado solo atinó a entregar presupuesto para que se contrate seguridad privada. Actualmente, solo operan tres trabajadores de seguridad permanente en Caral.

Este medio intentó comunicarse con funcionarios del Ministerio de Cultura que respondan sobre las deficiencias presupuestales y de seguridad, pero el sector se excusó con actividades de agenda.

En Perú existen 27.060 sitios arqueológicos anteriores a la colonización española. Además, el país andino alberga 13 sitios declarados por la Unesco como Patrimonio Mundial. Entre estos, se encuentran la ciudad del Cusco, reconocida en 1983; el sitio arqueológico de Chavín, en 1985; las Líneas de Nazca, desde 1994; y la ciudad de Caral, declarada en 2009.